L’équipe de neurochirurgie est spécialisée dans la chirurgie cérébrale éveillée.

Ceci constitue une approche révolutionnaire pour le traitement des tumeurs cérébrales ou des lésions situées dans des zones fonctionnelles du cerveau.

Nous nous efforçons de minimiser les séquelles neurologiques et d’opérer des tumeurs auparavant considérées comme inopérables, améliorant ainsi l’efficacité chirurgicale et la qualité de vie des patients.

Chirurgie éveillée :

L’ objectif de l’intervention est de retirer la plus grande portion possible de la lésion tout en préservant les zones fonctionnelles impliquées.

La chirurgie éveillée permet d’identifier pendant l’intervention ces zones fonctionnelles à préserver, grâce à l’enregistrement de l’activité électrique du cerveau.

Cette procédure est rendue possible par le fait que notre cerveau ne peut pas ressentir de douleur. Elle permet de vérifier en temps-réel que l’exérèse effectuée ne génère pas de désordres fonctionnels.

La chirurgie éveillée présente de nombreux avantages :

– Elle rend opérables des lésions qui ne l’étaient pas jusqu’alors.

– Elle permet de réduire le risque de séquelles neurologiques.

– Elle garantit une plus grande efficacité de l’acte chirurgical (en permettant d’enlever plus de lésion) et une meilleure qualité de vie grâce à la détection précise et fiable des zones fonctionnelles à épargner.

– Elle permet de réduire le nombre et la durée des séjours en centres de rééducation (pouvant aller jusqu’à 6 mois).

Chirurgie d’exérèse d’une tumeur du cervelet :

Cette opération est réalisée sous anesthésie générale.

Pendant l’opération, le patient est allongé sur le ventre, le côté, ou parfois assis. Le choix de cette position dépendra à la fois de la localisation de la tumeur, et des habitudes de travail de l’équipe soignante (chirurgien et médecin anesthésiste). Pour la position assise, une échographie sera réalisée au bloc opératoire avant l’opération (Chez certains patients la forme du cœur interdit cette possibilité, et le chirurgien devra en tenir compte).

La durée de l’opération est très variable. Elle peut aller d’une heure trente environ, à plusieurs heures.

Après incision de la peau et écartement des muscles, le chirurgien réalisera une petite ouverture du crâne, dessinant schématiquement un disque d’un diamètre de quelques centimètres. Il ouvrira ensuite l’enveloppe qui entoure le cervelet et qui s’appelle la dure-mère. Il enlèvera alors la tumeur. La tumeur étant enlevée, il vérifiera soigneusement l’absence de saignement, et refermera la dure mère. L’utilisation ou pas de colle biologique, de substituts synthétiques duraux ou osseux, la remise en place ou pas de tout ou partie de l’os dépendent des habitudes de travail de chaque chirurgien. En règle générale, il n’y a pas de drain sous la peau. Le moyen utilisé pour fermer la peau est très variable selon les équipes.

Exérèse chirurgicale d’une lésion intra-parenchymateuse

Pour enlever la lésion, le chirurgien doit ouvrir la boite crânienne.

La chirurgie nécessite au départ une préparation commune à toutes les interventions chirurgicales (douches à la bétadine).

Une IRM ou un scanner supplémentaires sont parfois réalisés juste avant l’intervention pour permettre un repérage de la lésion et aider le chirurgien pendant l’intervention. (votre médecin vous aura peut-être parlé de neuronavigation).

Il y aura très certainement un rasage limité selon les cas.

Avec des outils particuliers, on réalise ensuite la craniotomie (ouverture du crâne). L’exérèse de la lésion se fait sous microscope opératoire avec des outils parfois sophistiqués, tels que la neuronavigation ou des bistouris à ultrasons. Le laser n’a pas sa place dans ce type de chirurgie.

Il y aura très certainement un rasage limité selon les cas.

Avec des outils particuliers, on réalise ensuite la craniotomie (ouverture du crâne). L’exérèse de la lésion se fait sous microscope opératoire avec des outils parfois sophistiqués, tels que la neuronavigation ou des bistouris à ultrasons. Le laser n’a pas sa place dans ce type de chirurgie.

Cavernome

L’objectif principal de l’intervention est de retirer totalement le cavernome, et ainsi de supprimer le risque d’hémorragie.

Lorsque le cavernome a été responsable de crises d’épilepsie, l’intervention permet le plus souvent de diminuer ou de guérir l’épilepsie mais ceci n’est pas constant.

Lorsque le cavernome a pu être retiré totalement, il n’y a en général pas de récidive et la guérison est alors complète. Une analyse (anatomo-pathologique) de votre cavernome sera faite au laboratoire et confirmera le diagnostic.

La chirurgie est le seul traitement curatif des cavernomes. Elle est proposée lorsque le cavernome est accessible, et qu’il a déjà entrainé des symptômes ou lorsque sa taille a augmenté. La radiothérapie et la radiochirurgie ont également été proposées dans certains cas mais ces techniques ne permettent pas de guérir de façon certaine le cavernome. Dans certaines situations, une simple surveillance peut cependant être envisagée.

Les différents temps de l’intervention :

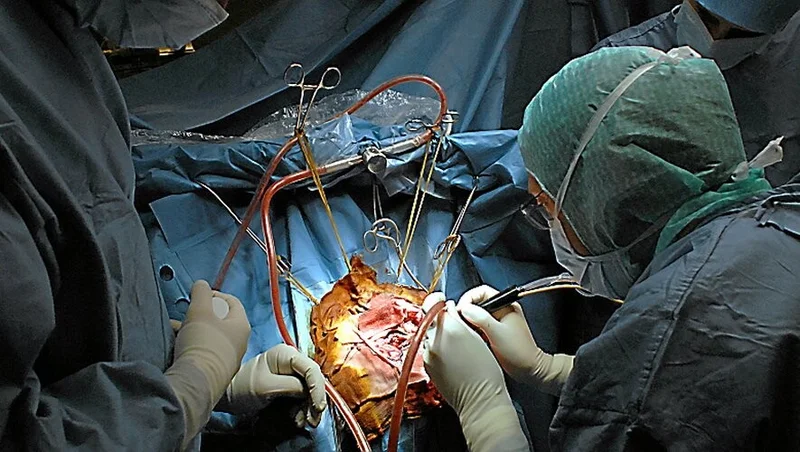

L’intervention est réalisée sous anesthésie générale. Un repérage précis du cavernome est effectué, souvent à l’aide d’un système informatisé appelé «neuronavigation » afin de minimiser la taille de la voie d’abord. Après l’incision de la peau, une ouverture osseuse(volet) est réalisée, puis l’enveloppe du cerveau (« méninges ») est ouverte. On peut alors accéder au cavernome qui se sépare la plupart du temps facilement du cerveau (voir figure 1). Le chirurgien s’assure qu’il retiré la totalité du cavernome, puis il coagule les petits vaisseaux du cavernome s’ils saignent. On referme enfin plan par plan (méninges, os, peau) avec éventuellement la mise en place d’un drain qui sera retiré 1 ou 2 jours après l’intervention.

Exérèse d’un

méningiome infra tentoriel

Le patient est accueilli au bloc et anesthésié, puis :

Temps d’installation et de neuro-monitoring :

Les méningiomes infra-tentoriels nécessitent parfois que le patient soit installé sur le côté, sur le ventre, ou plus rarement en position assise. Ces installations sont maîtrisées par l’équipe et un soin tout particulier est apporté à votre confort ainsi qu’à la protection de votre peau (afin d’éviter toute compression excessive) pendant l’intervention. En fonction des nerfs qui sont au contact de votre tumeur, il est possible d’en surveiller l’activité durant la chirurgie en positionnant de petites aiguilles (micro-electrodes) à travers la peau. Ce premier temps de mise en oeuvre est important et parfois long. Ensuite, le tracé de l’incision sera choisi et une tonte des cheveux sera pratiquée en fonction de ce tracé.

Temps d’abord :

L’approche des méningiomes infra-tentoriels est rendue complexe par les limites étroites de cette loge et par son environnement très riche ; il est donc parfois nécessaire de proposer des approches complexes, par exemple au travers de l’os de l’oreille (rocher). Dans ce cas, la participation d’un chirurgien ORL peut être décidée.

Temps d’exérèse :

Il s’agit d’un temps minutieux, réalisé le plus souvent sous microscope avec des techniques de microchirurgie et une instrumentation spécifique dont disposent tous les centres de neurochirurgie. Ce temps peut durer plusieurs heures car l’objectif est d’enlever la tumeur en respectant au maximum l’environnement neurovasculaire. Au terme de cette ablation, le chirurgien vérifie l’absence de saignement actif (hémostase) et aborde la fermeture. La pièce opératoire est adressée au laboratoire d’anatomopathologie.

Temps de fermeture :

Elle se fait en plusieurs plans (méninge, os, muscle, puis peau). En général, il n’y a pas de drain à ce niveau. Si une approche au travers de l’os de l’oreille a été faite, alors, son obturation sera faite par de la graisse prélevée dans la région abdominale (entrainant une autre petite cicatrice).

La durée opératoire est donc variable, généralement plusieurs heures.

Exérèse des tumeurs supra-sellaires par voie haute

Le terme « tumeur supra-sellaire » indique la localisation de cette tumeur à l’intérieur du crâne. La région supra-sellaire est située sur la ligne médiane du crâne, à la hauteur de la racine du nez. Sa localisation est profonde. Elle est limitée en dessous par la selle turcique (petite loge osseuse où est installée la glande hypophyse), recouverte au-dessus par les lobes frontaux du cerveau, et limitée en arrière par la partie haute du tronc cérébral, en avant par un angle osseux appelé arête sphénoïdale.

Cette région intra-crânienne est traversée par des éléments anatomiques très importants . La compression par la tumeur supra-sellaire de ces éléments est en général ce qui en permet le diagnostic.

Les voies optiques (nerfs optiques et chiasma optique) sont les « cables » permettant aux images reçues au niveau de l’oeil d’être transmises jusqu’aux régions postérieures du cerveau (lobes occipitaux), où elles sont intégrées et reconnues. L’atteintes de ces voies optiques peut être à l’origine d’une baisse de l’acuité visuelle (mesurée par votre ophtalmologiste , la vision normale d’un oeil est de 10/10, la baisse d’acuité est évaluée à 5/10, 1/10…), et peut être associée à une dégradation du champ visuel (perte d’une partie du champ de votre vision, étudié par votre ophtalmologiste par un examen appelé campimétrie)

La glande hypophyse et son attache au cerveau, appelée tige pituitaire. Cette glande hypophyse est le régulateur des différentes glandes de l’organisme qui fabriquent des hormones. Elle contrôle le fonctionnement des glandes surrénales (qui fabriquent le cortisol), de la glande thyroïde (qui fabrique les hormones thyroïdiennes), des testicules et des ovaires (qui fabriquent les hormones sexuelles. Elle régule également, par une hormone appelée hormone antidiurétique, la quantité d’eau éliminée par les urines.

Des troubles hormonaux (arrêt des règles, prise de poids rapide, fatigue très importante) ou un diabète insipide (augmentation majeure des quantités de liquides bus par jour, parfois jusqu’à 10 litres, et augmentation simultanée du volume des urines), peuvent être révélateurs de ce type de tumeurs. Chez les enfants, l’insuffisance de fabrication par l’hypophyse de l’hormone de croissance peut être à l’origine d’un retard staturo-pondéral (petite taille, petit poids).

Les artères carotides internes bordent latéralement la région supra-sellaire. Ce sont les grosses artères amenant le sang au cerveau. Elles doivent bien sûr être respectées lors du geste opératoire, ainsi que les petites branches qui en partent.

Les nerfs oculomoteurs, qui permettent la mobilité des globes oculaires, se trouvent juste en dehors des artères carotides

Le plancher du troisième ventricule se situe en haut et en arrière de la région supra-sellaire. Certaines tumeurs supra-sellaires très volumineuses peuvent venir au contact de cette structure. A ce niveau se trouvent des éléments anatomiques essentiels aux processus de la mémoire, ou de la régulation de la faim.

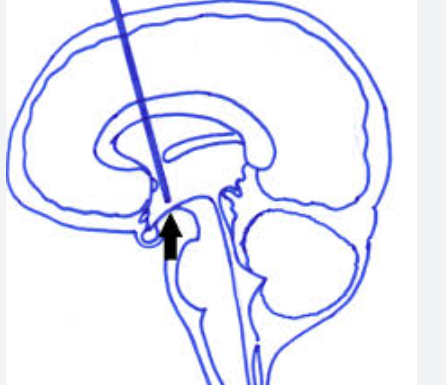

Ventriculo-cisternostomie endoscopique

Qu’est-ce qu’une hydrocéphalie ?

Le crâne, outre le cerveau, contient un liquide appelé liquide céphalo-rachidien (LCR) ou liquide cérébro-spinal (LCS). Ce liquide se trouve autour du cerveau dans les espaces méningés, et à l’intérieur du cerveau dans des cavités appelées ventricules cérébraux. Un excès de ce liquide céphalo-rachidien provoque une hydrocéphalie, qui se traduit par une augmentation de volume des ventricules latéraux. Les examens d’imagerie comme le scanner ou l’IRM permettent d’en faire le diagnostic.

Le liquide céphalo-rachidien est sécrété et réabsorbé en continu. La dilatation des ventricules cérébraux peut être due à différentes causes :

– Une sécrétion trop abondante de liquide céphalo-rachidien (exceptionnelle).

– Une difficulté de résorption du liquide céphalo-rachidien.

– Une obstruction des voies d’écoulement du liquide céphalo-rachidien. On parle dans ce dernier cas d’hydrocéphalie non communicante ou d’hydrocéphalie par blocage. L’obstruction peut être due à des causes très différentes. Le plus souvent, il s’agit d’une malformation des voies d’écoulement du liquide céphalo-rachidien (appelée sténose de l’aqueduc de Sylvius), ou de leur compression par une tumeur ou par un kyste. C’est dans le cas d’une hydrocéphalie non communicante que l’on peut être amené à proposer un traitement par ventriculocisternostomie endoscopique.

Déroulement de l’intervention :

L’intervention se pratique sous anesthésie générale. Le patient est installé en position allongée. Le chirurgien incise la peau sur quelques centimètres dans la région frontale, un peu en arrière de la limite d’implantation des cheveux. Un trou de 1,5 cm de diamètre environ est réalisé dans le crâne. C’est par ce trou qu’est introduit l’endoscope qui va permettre au chirurgien de « naviguer » dans les ventricules cérébraux. La membrane qui doit être ouverte est alors perforée, puis le trou est agrandi à l’aide d’un ballonnet gonflable. Pendant toute la procédure, le chirurgien contrôle le déroulement de l’intervention sur un écran. Lorsque la membrane est ouverte de façon satisfaisante, l’endoscope est retiré et la peau est refermée. La durée totale de l’intervention est de l’ordre de quelques dizaines de minutes.